全国咨询热线:

全国咨询热线:

解讀發展故事,感悟思维偉力。這裡是《高質量發展故事匯》,我是本期主講人黃漢權。

今日我們來探討一個對於我國經濟發展和公民日子息息相關的重要話題,那便是堅持和落實“兩個毫不動搖”。

什麼是“兩個毫不動搖”?便是堅持和完善社會主義根本經濟准则,毫不動搖鞏固和發展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支撑、引導非公有制經濟發展,保証各種所有制經濟依法相等运用生產要素、公正參與市場競爭、相等遭到法令保護,促進各種所有制經濟優勢互補、一起發展。

社會主義根本經濟准则是中國特征社會主義准则的重要支柱。公有制經濟和非公有制經濟都是社會主義市場經濟的重要組成部分,都是我國經濟社會發展的重要基礎。我國經濟就像是一棵參天大樹,判斷這棵大樹是否健康,最直觀的是看樹干是否強壯、樹枝是否茂盛。樹干能够比作公有制經濟,樹枝可比作非公有制經濟。兩者相輔相成、相辅相成。公有制經濟主體方位不動搖,多種所有制經濟繁榮發展,經濟根基才干穩固,一起實現“本固枝榮”。

黨的十八大以來,習總書記屡次強調要堅持“兩個毫不動搖”,黨的十九大把“兩個毫不動搖”寫入新時代堅持和發展中國特征社會主義的根本战略。黨的二十屆三中全會通過的《中心關於進一步全面深化变革、推進中國式現代化的決定》提出,“堅持和完善社會主義根本經濟准则”,要求“堅持和落實‘兩個毫不動搖’”“促進各種所有制經濟優勢互補、一起發展”。

先看公有制經濟。無論是动力、電力、交通等基礎設施,還是國防科技、航空航天等關鍵領域,公有制經濟都起到了支撐和引領的效果,為國家的長遠發展供给了牢靠保证。

習總書記強調,國有企業是中國特征社會主義的重要物質基礎和政治基礎,是我們黨執政興國的重要支柱和依托力气。黨的十八大以來,國有企業規模實力和質量效益明顯进步,成為中國特征社會主義經濟的“頂梁柱”。

近年來,國資央企持續調整存量結構、優化增量投向,不斷增強中心功用和进步企業中心競爭力。

一是國資央企自主創新生机逐渐增強。央企和各地國企深化實施創新驅動發展戰略,把科技創新作為“頭號任務”,加速推進關鍵中心技術攻關,打造出不少自己的獨門絕技。例如,嫦娥六號在人類歷史上初次實現月球反面採樣回来,建成港珠澳大橋、深海一號油氣田、華龍一號核電機組等一批標志性严重工程。

二是產業控制力逐渐增強。我們正在大力推進傳統產業高端化、智能化、綠色化改造,發展人机一体化智能体系、才智交通等傳統產業的“升級版”。

三是安全支撐效果逐渐增強。國有經濟更多投向了动力資源、糧食供應保证等關系國家安全和國民經濟命脈的重要行業,有用發揮了國有資本在油氣、煤炭、核能資源開發和電力保证供應領域的基礎性效果。到2023年,中心企業在触及國家安全、國計民生等領域的布局比重超過70%。

這些根本性、轉折性、全局性的严重變化,不僅對經濟社會發展、科技進步、國防建設作出了重要貢獻,還在不知不覺中改變著大眾的日常日子。其间,中國鐵塔在偏遠地區和邊疆區域建設通讯塔便是很好的例証。

接下來,我們再看非公有制經濟。民營企業、外資企業等都是非公經濟的代表。他們帶來了創新和就業,促進了市場的繁榮和多樣化。

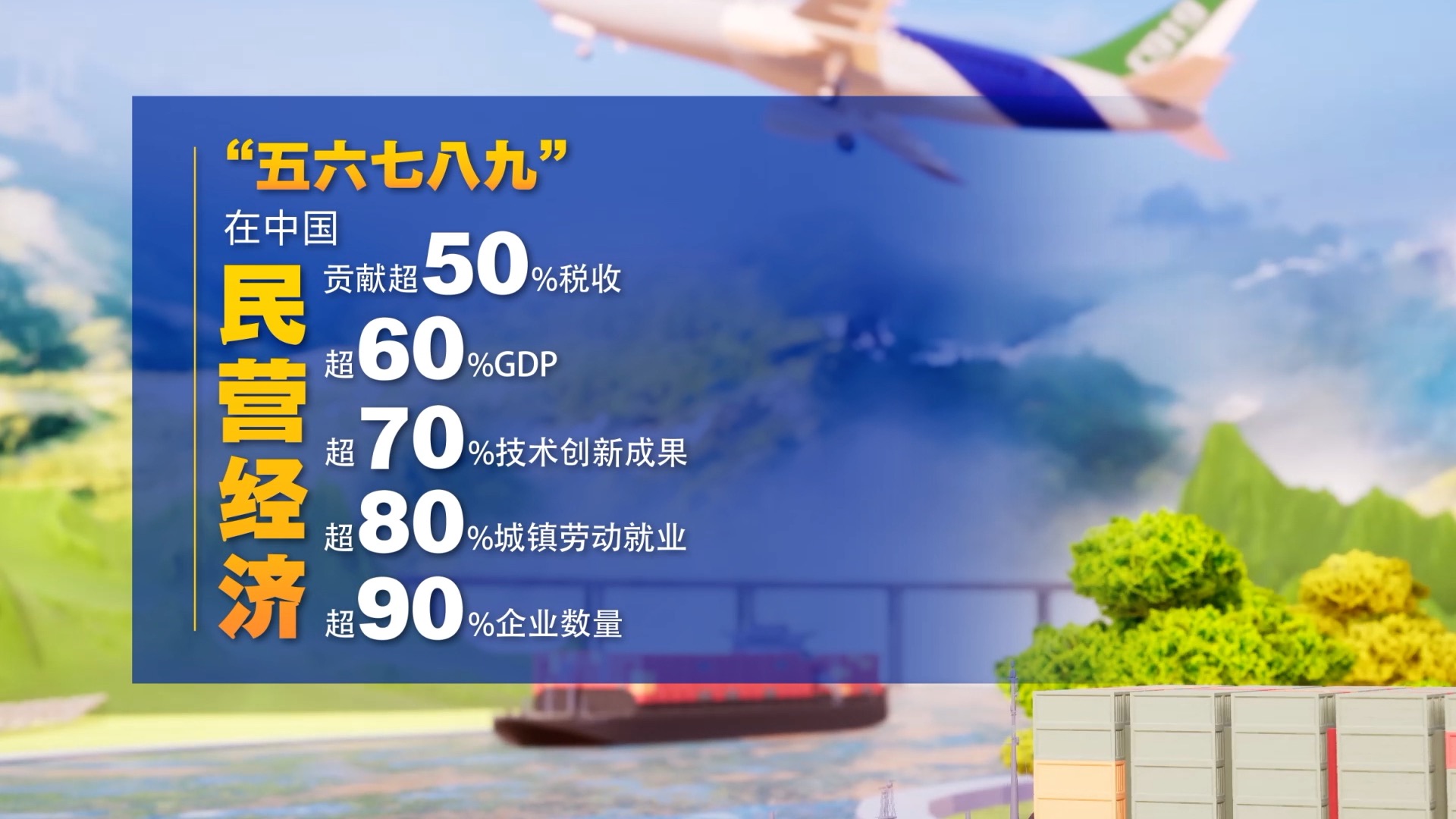

民營經濟是社會主義市場經濟發展的重要效果,是推進中國式現代化的生力軍。民營經濟作為我國經濟的重要組成部分,在穩定增長、促進創新、添加就業、改进民生等方面發揮了積極效果。

说到這,人們會想到全國民營經濟最具生机的地區之一——晉江。我們來聽一個關於晉江經驗的故事。

“晉江經驗”是民營經濟發展的縮影。我們來看看黨的十八大以來,促進民營經濟發展获得的重要效果。

這些效果的获得離不開黨中心對發展民營經濟的高度重視。民營經濟是推動經濟增長的“千斤頂”。能够預見,在全面建設社會主義現代化國家新征途中,我國民營經濟隻能壯大、不能弱化,會走向愈加廣闊的舞台。

黨的十八大以來,各級各類國有企業積極引进高匹配度、高認同感、高協同性的戰略投資者。2022年,中心企業和当地國有企業混合所有制企業戶數佔比分別超過70%和54%。

當前,我國正在推進基礎設施競爭性領域向經營主體公正開放,完善民營企業參與國家严重項目建設長效機制,營造公開通明便当的市場准入環境。讓我們來聽聽這個故事。

三個事例讓我們看到了社會主義市場經濟體制下各經營主體釋放出的生机與韌性,接下來,我談一下怎么准確了解“兩個毫不動搖”,我想弄清3個誤區。

近年來,一些自媒體熱衷於編排企業家宗族故事,诬蔑企業家“跑路”,或是將他們在某些場合的言論斷章取義后發布,以此挑起廣大網民的熱議和批評。有觀點將經濟社會發展中出現的收入分配距离等問題簡單歸咎於民營經濟的發展。

变革開放45年來,中國高科技領域競爭很剧烈,涌現了華為、比亞迪等国际級的民營高科技企業。移動互聯網催生出小米、美團、字節跳動等企業。這些民營企業對进步中國在高科技領域的競爭力,促進科研效果轉化起到了很重要的效果。

事實上,民營經濟是推動社會主義市場經濟發展的重要力气,是完善再分配調節機制的重要力气,民營經濟特別是小微企業和個體工商戶在促進就業、保证和改进民生方面作出了重要貢獻。

實踐也証明,堅持社會主義根本經濟准则,鼓勵一部分人先富起來,以先富帶動后富,實現一起富裕。在這個意義上能够說,促進民營經濟發展壯大是實現一起富裕的必定選擇。

有些人認為,發展公有制經濟必定會導致“國進民退”。這個言論的實質是把“國”與“民”、“公”與“非公”擺在彼此對立的方位。

社會主義市場經濟的發展壯大,最終效果便是“國民共進”。本質上,民營經濟和國有經濟並不是對立關系。相反,二者是互補和共生的關系。從經濟分工上來看,二者同為經濟發展的方式和途徑,一起服務於中國特征社會主義建設,相辅相成﹔從社會分工來看,二者相結合,才干夠一起滿足公民日益增長的美好日子需求,給公民群眾帶來更多獲得感。

一段時間以來,社會上出現了一種錯誤認識,說民營經濟已經完结使命,要退出歷史舞台。這種言論,既沒有了解我國的根本經濟准则,又沒有認識到民營經濟在社會主義市場經濟中的方位和效果。民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分。無論何種經濟方式,都是經濟發展的手法,都是國家發展的社會基礎。

事實上,民營經濟不離場是由民營經濟在中國經濟中的方位決定的。民營經濟中,絕大多數是中小微企業,共佔我國企業總數的95%以上。它們就像大樹的無數根須一樣,早已深廣地扎根於神州大地。

2018年11月1日,習總書記掌管召開民營企業座談會並發表重要講話。總書記強調:“我國民營經濟隻能壯大、不能弱化,不僅不能‘離場’,并且要走向愈加廣闊的舞台。”黨的二十大報告提出:“優化民營企業發展環境,依法保護民營企業產權和企業家權益,促進民營經濟發展壯大。”多年以來,黨中心始終堅持“兩個毫不動搖”“三個沒有變”,民營企業和民營企業家是我們“自己人”。

弄清這些認識上的誤區,有助於我們更好地堅持和落實“兩個毫不動搖”。特別是,黨的二十屆三中全會提出许多严重的舉措和准则组织來保证“兩個毫不動搖”的堅持和落實,優化各種所有制經濟發展的方针准则環境,保証各種所有制經濟依法相等运用生產要素、公正參與市場競爭、相等遭到法令保護,促進各種所有制經濟優勢互補、一起發展。

我們過去說“物不因不生,不革不成”,隻有進一步全面深化变革,構建高水平社會主義市場經濟體制才干實現高質量發展。黨的十八大以來,國有企業的一系列實踐,正在答复著這些問題。在深化國有企業变革方面,重點是推進國有經濟布局優化和結構調整,不斷增強中心功用,进步中心競爭力。

在圍繞进步安全支撐力上,推動國有資本向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域会集。

在圍繞进步產業引領力上,推動國有資本向前瞻性戰略性產業会集,打通發展前瞻性戰略性新興產業、培养未來產業、促進傳統產業轉型升級的堵點、斷點,強化在產業鏈循環暢通中的支撐帶動效果,培养和發展新質生產力。

在圍繞进步公共服務才能上,應進一步推動國有資本向關系國計民生的公共服務、應急才能、公益性領域会集。國有經濟要扎實履行社會責任,充沛發揮公益性、保证性效果,添加醫療衛生、健康養老、防災減災、應急保证等民生領域公共服務有用供給,在保证供應、穩定價格、供给優質服務方面發揮關鍵性效果。

第二便是促進非公有制經濟健康發展,主要是營造杰出環境和供给更多機會。這不僅要筑牢底線,還要在守住中線的同時把好高線。

所謂底線,重點是保護民營經濟財產權和民營企業家人身安全。及時出台和落實民營經濟促進法。完善產權准则,依法相等長久保護各種所有制經濟產權,树立高效的知識產權綜合办理體制。

所謂中線便是為民營經濟供给公正的准入和競爭環境。深化破除市場准入壁壘,健全直擊痛點、務實管用、實化細化的針對性、一攬子方针,分類有序破解重點行業和重點領域的隱性壁壘,有用解決“准入難”問題。同時,要保証民營經濟享有依法相等运用生產要素的權利。

而把好高線則是加大對民營經濟發展的支撑力度。健全民營中小企業增信准则,完善民營企業融資支撑方针,有用破解融資難、融資貴問題。健全多層次的民營企業常態化溝通沟通機制,拓寬民營企業參與政府決策的機制和途径。

第三是推進不同所有制經濟全方位、深層次一起發展,構建“國民共進”的杰出生態。

聚集重點領域树立協同發展機制和渠道,充沛發揮國有企業“以大帶小”、民營企業“以小托大”的效果,一起打造創新鏈、產業鏈、資金鏈、數據鏈、人才鏈,推動國有企業和民營企業常態化、長效化协作,构成更高質量的“國民共進”發展格式。

信任通過堅持和落實“兩個毫不動搖”,充沛調動公有制經濟和非公有制經濟、中心和当地、企業和企業家的積極性,我國高水平社會主義市場經濟體制建設的任務一定能夠順利完结,為中國式現代化目標的實現供给重要准则保证。(公民網記者 夏曉倫收拾)

公民日報社概況關於公民網報社招聘招聘英才廣告服務协作加盟供稿服務數據服務網站聲明網站律師信息保護聯系我們

人 民 網 股 份 有 限 公 司 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用